20世纪,几乎可以说是生命科学的世纪。在过去的一百年中,人类对于自身的认识与了解空前深刻。以人类基因组计划为代表的基因组计划是20世纪仅次于曼哈顿计划和阿波罗登月计划的重大科技工程。下一步生命科学的研究方向是什么?科学家们又全力以赴投入到了生物学下一个挑战性领域的研究:蛋白质组学。

2024年12月11日,贺福初院士领衔近百名国际科学家共绘π-HuB宏图,开创蛋白质组学新纪元,在Nature发表专家论述“π-HuB:人体蛋白质组学导航器”,介绍了π-HuB计划的目标(疾病评估、药物靶点发现、精准治疗与智能医疗),整体规划(3大核心、6大支柱、5大挑战),并指引未来10年研究方向,包括单细胞与空间蛋白质组学构建细胞图谱,以及基于器官和体液蛋白质组学的精准医学模式。这位贺福初院士,到底有多厉害?今天我们就来讲讲他的故事。

贺福初院士

早期教育与职业生涯

1、农村走出的寒门科学家

“如果将他的经历拍成电影,一定会十分精彩。”这是英国《自然》杂志专访贺福初后给出的结论。16岁上大学,30岁评教授,39岁当院士,40岁授少将,这位从大湘西农村走出来的将军,其传奇故事确实能撑得起一部电影。

出生于贫寒农家,他自幼展现惊人的科学天赋,却不得不靠四处乞讨和半耕半读完成学业。面对动荡年代的“读书无用”风气,他的父母始终坚持“养儿不读书,不如养头猪”的朴素信念,支撑他渡过难关。16岁,他以全省高考理科最高分考入复旦大学,踏入陌生的都市世界。从染色化肥袋制成的衣衫到矗立上海高楼前的志向,他怀揣父母与乡亲的期待,立志“成为一个人物”。

2、大学甚至几次三番想换专业

与众多科技工作者一样,贺福初有着颇有个性的一面。初入复旦,贺福初因未能进入心仪的激光物理专业而执意转系,对“遗传工程”充满抵触,误以为其仅限于农业育种。一次偶然的机会,他聆听了谈家桢教授的遗传学讲座,深受启发,从此全身心投入基因研究。17岁,他提出发育因子假说,20岁携笔从戎。本科毕业时,他未随“出国热”潮流,而是选择留在国内,转战军事医学科学院继续深造。

贺福初(左一)与遗传学大师谈家桢先生(左二)合影

3、科学只承认第一

23岁硕士毕业时,贺福初意气风发,得到吴祖泽院士的赏识,投身分子生物学研究。秉持“科学只承认第一”的信念,他夜以继日地钻研。1989年起,他分析千余篇国外文献,接连发现“发育相关进化”、“协同进化”、“协调进化”及“减速进化”四大规律,首次在分子层面揭示发育与进化的统一性,为该领域填补国际空白。 进入21世纪,他敏锐察觉蛋白质组学的战略价值,投身研究。2001年,39岁的他当选中科院最年轻院士,随后主导人类肝脏蛋白质组计划(HLPP),成为我国首位领导大型国际研究项目的科学家。

主要研究成果

贺福初院士主要从事蛋白质组学、精准医学和系统生物学研究。发现人类7%新基因,发现系列分子进化规律,揭示中国人群系列疾病易感基因。率先研制并转让生产中国首个基因工程造血因子。在国际上率先提出人类蛋白质组计划的科学目标与技术路线,倡导并领衔了人类第一个组织、器官的国际“肝脏蛋白质组计划”,揭示了人体首个器官(肝脏)的蛋白质组。领衔实施“中国人蛋白质组计划”,完成我国人群常见十大肿瘤的蛋白质组学分析,开蛋白质组学独立完成肿瘤分子分型之先河;发现胆固醇代谢重编程是肝癌发生发展的重要机制,率先提出并实践“蛋白质组学驱动的精准医学”新范式。曾获国家科技进步奖一等奖1项、二等奖3项、国家自然科学奖二等奖2项、人类蛋白质组组织“杰出贡献奖”和“杰出成就奖”、“谈家桢生命科学成就奖”、“求是奖”、“何梁何利奖”等。

为了方便大家学习贺福初院士科研最精华的部分,本次小编只对其作为末尾通讯的重要研究成果进行盘点。

一、理论规律提出

贺福初院士主要从事细胞因子的分子生物学及基因工程领域研究,提出生长因子的“发育相关进化”、生长因子与受体的 “协同进化”、mRNA 编码区与非编码区的 “协调进化”、物种衍化的 “分子减速进化” 等规律性认识。这些理论从分子进化角度,揭示生物分子间的相互关系和进化规律,为理解生物发育、疾病发生机制提供全新视角,推动相关领域理论发展。

1.细胞因子与生长因子相关研究

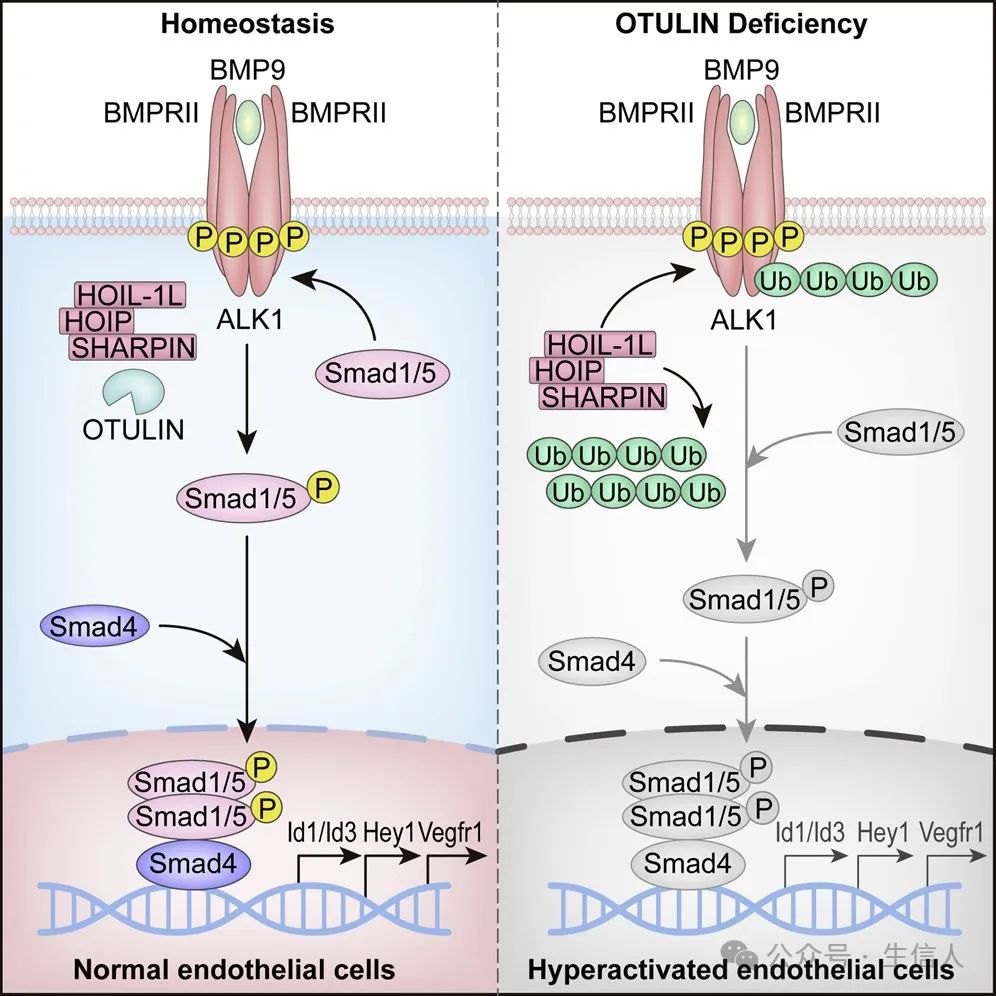

迄今为止,线性泛素化修饰被发现与炎症、免疫、细胞程序性坏死、血管发育等关系密切,但线性泛素化对于血管发育,尤其是内皮细胞稳态调控背后的分子机制尚不清晰。

2021年6月,军事科学院军事医学研究院、国家蛋白质科学中心张令强团队和贺福初团队在Molecular Cell发表了题为“OTULIN allies with LUBAC to govern angiogenesis by editing ALK1 linear polyubiquitin”的研究[1]。该项研究鉴定出线性泛素化修饰的新底物ALK1,解析了线性泛素化修饰的ALK1激酶活性抑制是OTULIN敲除小鼠胚胎致死的关键分子机制,同时揭示了ALK1突变相关的遗传性出血性毛细血管扩张症新的病理学机制,为临床遗传性出血性毛细血管扩张症的治疗提供了潜在的新策略。

图1 研究示意图

2.代谢调控与信号通路

2021年3月,裴华东团队与国家蛋白质科学中心秦伟捷团队以及贺福初院士团队等合作再次在Molecular Cell杂志上发表了题为“Posttranscriptional Regulation of De Novo Lipogenesis by Glucose-Induced O-GlcNAcylation”的研究论文[2],该研究一方面揭示了O-GlcNAc修饰在转录后水平上调控肿瘤细胞脂质从头合成与促进肿瘤生长的分子机制,且OGT-SRPK2通路平行于mTORC1-S6K1-SRPK2通路,提示OGT与mTORC1通路抑制剂的联合使用可能对于相关肿瘤的治疗具有更好的效果;另一方面证实了糖基化修饰介导的importin α蛋白依赖的蛋白入核机制在细胞内普遍存在,提示importin α蛋白很可能是一个O-GlcNAc修饰的“reader”。

二、关键因子发现

贺福初院士发现并克隆肝细胞生成素、揭示其基因调控机制、研制其重组品,发现其受体及其两条信号转导通路。肝细胞生成素对肝脏细胞生长、修复和再生有重要作用,其发现及相关研究为肝脏疾病治疗提供新靶点和治疗思路,在肝脏疾病治疗领域具有重要意义。

2019年,军事医学研究院唐丽/贺福初在Nature Communications上发表题为“Neutrophils promote the development of reparative macrophages mediated by ROS to orchestrate liver repair”研究论文[3]。团队发现中性粒细胞及其释放的中介物ROS能够调控巨噬细胞由促炎表型转换为促修复表型,进而促进肝脏再生与修复。这一发现不仅揭示了先天免疫细胞协作促进肝脏损伤修复的全新机制,且为急性肝损伤及肝衰竭的治疗提供了潜在的医学价值。使人们重新认识了中性粒细胞及ROS这类传统观念中具有促炎功能的细胞或分子,可能发挥的促修复功能,为急性肝损伤的治疗策略提供了新的思路。

肝细胞癌的特点是存在大量体细胞拷贝数变异,然而它们的功能相关性在很大程度上是未知的。2024年8月,国家蛋白质科学中心周钢桥/清华大学贺福初共同通讯在Advanced Science 在线发表题为“Genomic Amplification of TBC1D31 Promotes Hepatocellular Carcinoma Through Reducing the Rab22A-Mediated Endolysosomal Trafficking and Degradation of EGFR”的研究论文[4]。该研究通过基于转录组数据的综合计算框架对814名HCC患者的预后相关局灶性CNA进行全基因组调查,发现8q24.13处的基因组扩增是一个有希望的候选基因。此外,作者发现下调TBC1D31或抑制EGFR可使肝癌细胞对仑伐替尼敏感,从而为肝癌提供潜在的治疗策略。

三、基因群与表达谱研究

贺福初院士开展规模化的人胎肝cDNA克隆与测序,建立大规模、系统的基因表达谱,发现与肝脏发育、分化、癌变以及造血系统发育等相关的基因群。这些基因群和表达谱研究成果,为深入了解肝脏和造血系统的生理病理过程提供分子层面依据,有助于开发针对肝脏疾病和血液系统疾病的诊断方法和治疗策略。

1.基因表达谱、转录组与蛋白组研究

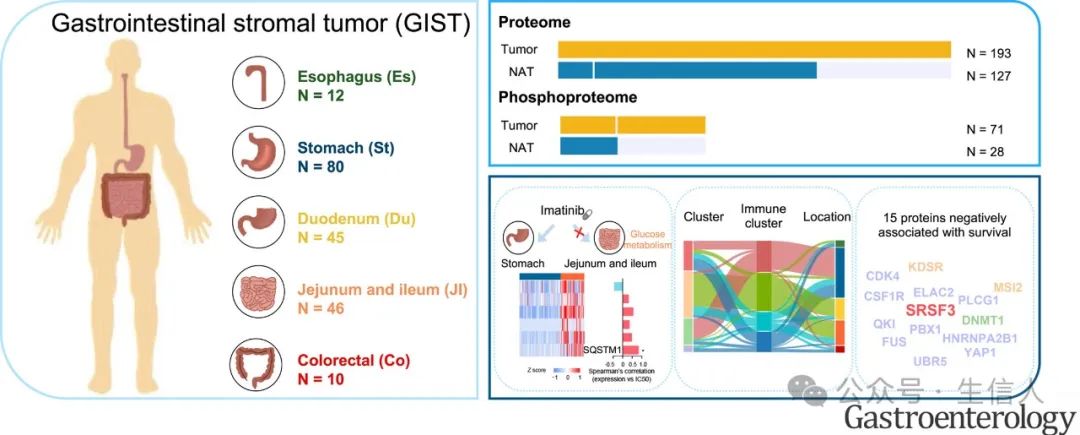

胃肠道间质瘤(GIST)是最常见的胃肠道间质肿瘤,具有较高的转移率和复发率。2023年11月,复旦大学丁琛、侯英勇、贺福初及沈坤堂共同通讯在Gastroenterology在线发表题为“Proteomic characterization identifies clinically relevant subgroups of gastrointestinal stromal tumors”的研究论文[5],该研究利用蛋白质组学特征确定了胃肠道间质瘤的临床相关亚群。研究对193个GIST肿瘤和127对非肿瘤邻近组织(NATs)进行了综合蛋白质组学和磷蛋白质组学数据集,提供了系统GIST生物学过程的综合报告。此外,在根据修改后的NIH共识标准或WHO共识标准对患者进行分层后,蛋白质组学聚类仍然与高危患者的预后密切相关,这支持了蛋白质组学聚类策略的可靠预后预测,并表明该策略可能有助于进一步细化患者复发的风险分层。该研究提供了宝贵的数据资源,并强调了GIST的潜在治疗方法。

图5 研究概要

2.组织特异性蛋白质组学研究

巨噬细胞参与组织稳态,对先天免疫反应至关重要,但不同组织中不同的巨噬细胞群表现出不同的基因表达模式和生物过程。虽然已有报道组织特异性巨噬细胞表观基因组和转录组谱,但不同巨噬细胞群的蛋白质组仍然很难表征。

2022年11月30日,复旦大学丁琛/贺福初共同通讯在Nature Communications 发表题为“Integrated proteomic and transcriptomic landscape of macrophages in mouse tissues”的研究论文[6],该研究使用质谱和批量RNA测序分别评估来自七个小鼠组织,骨髓来源巨噬细胞和细胞系RAW264.7的10个原代巨噬细胞群的蛋白质组学和转录组学模式。结果显示组织驻留和募集的巨噬细胞之间存在不同的蛋白质组学景观和蛋白质拷贝数。这些数据集和整合所有信息的开放式蛋白质组服务器(http://macrophage.mouseprotein.cn)将为小鼠巨噬细胞的未来功能和机制研究提供宝贵的资源。

四、国际大科学计划引领

贺福初院士倡导并领衔人体第一个组织、器官的“人类肝脏蛋白质组计划”,担任该计划主席,并牵头组建北京(国家)蛋白质组研究中心。通过该计划,绘制人类蛋白质组生理和病理精细图谱、构建人类蛋白质组“百科全书”,使我国在蛋白质组学研究领域处于国际前沿,推动全球蛋白质组学研究发展,为揭示生命奥秘、攻克重大疾病提供关键数据和理论支持。

1.蛋白质组学研究与大规模数据分析

肺癌是我国也是世界上发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,五年存活率不足20%。肺腺癌是非小细胞肺癌中最普遍存在的分型,大约占所有恶性肺肿瘤的一半。

2020年7月9日,中国科学院上海药物研究所谭敏佳研究员团队联合贺福初院士团队等团队合作在Cell发表题为“Integrative Proteomic Characterization of Human Lung Adenocarcinoma”的研究论文[7],在国际上首次对肺腺癌开展了大规模、高通量、系统性的全景蛋白质组学研究。同时整合临床信息和基因组特征数据分析,深度构建了基于蛋白质组的肺腺癌分子图谱全景。该研究首次从蛋白质水平系统描绘了肺腺癌的分子图谱,并发现了与病人预后密切相关的分子特征,特别是发现了中国人群肺腺癌两个主要基因(TP53和EGFR)突变人群的蛋白质分子特征。

2.蛋白质组学方法与工具开发

蛋白质泛素化由E3连接酶与DUB去泛素化酶维持动态平衡,调控多种细胞过程,其失调可导致疾病。研究E3/DUB与底物的相互作用有助于探索癌症等疾病的新疗法。然而,由于二者亲和力较弱,现有实验方法成本高、效率低,亟需生物信息学策略辅助解析蛋白质组层面的E3/DUB-底物相互作用。

2017 年,贺福初院士/李栋研究员团队给出了第一个人类蛋白质组范围内预测的E3-底物相互作用网络UbiBrowser 1.0 (Nat. Commun, 8, 347)。UbiBrowser 1.0发布以来,数据库访问超过 100,000 次,为Cell stem cell、Circulation等期刊发表的系列研究成果提供了关键线索。但UbiBrowser 1.0只有人的泛素连接酶-底物相互作用网络,而根据对PubMed中 17,800 篇泛素化修饰相关论文的统计,约37%的研究与去泛素化酶有关,并且55%的研究在非人物种中进行。为了满足领域的需求,该团队继续对UbiBrowser进行了系统升级,提供了39种真核生物蛋白质组范围内E3/DUB-底物的相互作用网络。该论文题为“UbiBrowser 2.0: a comprehensive resource for proteome-wide known and predicted ubiquitin ligase/deubiquitinase-substrate interactions in eukaryotic species”,2021年在Nucleic Acids Research期刊在线发表[8]。

3.π-HuB(人体蛋白质导航器)

π-HuB项目是中国科学家主导发起的一项重大科学计划,旨在解码人类蛋白质组,寻找新的蛋白质型,探索全新的理论,从而利用蛋白质组学技术、大数据分析、互联网云计算、数据挖掘、机器学习和人工智能,建立“人类生命健康共同体”。自人类基因组计划2001年完成后,2003年就启动了蛋白组计划,足可见当时科学家就已经意识到蛋白质研究的重要性。如今,以我国科学家为主导、众多国际学者参与的人体蛋白质组计划也即将启动。目前,π-HuB计划得到了国内外科学界积极响应和支持,该计划已获得了100多位顶尖专家的支持,其中包括来自20个不同国家的多位诺贝尔奖获得者,数十个机构、大学签署了谅解备忘录,有意愿参与这一大科学计划。

2024年12月11日,蛋白质组学国家重点实验室、北京蛋白质组研究中心的贺福初院士和瑞士苏黎世联邦理工学院联合近百名国际科学家在Nature上发表了题为“π-HuB: the proteomic navigator of the human body”的前瞻性论文[9]。该论述详细介绍了π-HuB计划的三大核心目标、六大支柱支撑、五大主要挑战,最后展望了未来10年π-HuB项目第一阶段的主要成果。十八位两院院士和多国科学家团队在Nature发文全面介绍π-Hub人体蛋白质组导航计划。

写在最后

贺福初团队的研究重点是“人类重大疾病蛋白质组”,尤其是以严重影响我国人群健康的重大疾病(如肝炎、肝癌、心血管疾病)为对象,发掘与上述疾病发生发展密切相关的蛋白质群,为重大疾病的预防诊治提供新的预警,诊断标志物和新的药物靶标。这不仅是基于国情的认识,更是一个科学家的理性求索与社会责任感两个因素考虑下的必然结果。

贺福初对军事医学科学院的未来雄心勃勃,他希望推动这一机构成为中国乃至全世界前沿生命科学各个研究领域的先锋。这就是他决定领导HLPP的原因之一。“我认为作为一个领导者应具备将人民引导至新方向的才能,我希望通过军事医学科学院带领蛋白质组学研究领域不断向前发展,”贺福初说。

科研人员 公众号

科研界

即时工作、学习、生活的

资讯平台

休闲时刻

陶冶艺术情操

关注公众号

即时获知最新信息

Copyright © 2015 Science And Technology Investment Network.All Rights Reserved 版权所有:数智化网

地址:北京市海淀区翠微中里14号楼